Les flux de marchandises devraient reculer de 2 000 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, selon la dernière mise à jour des statistiques de la Cnuced (Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement) qui constate l’influence grandissante de la géopolitique sur le commerce mondial.

Baisse de la demande mondiale, consommation en berne, inflation persistante, friendshoring, incertitudes géopolitiques… Le commerce international n’aura finalement pas inversé la courbe baissière apparue mi-2022, dans le sillon de la guerre en Ukraine. Mais alors que les échanges de services s’étaient depuis globalement montrés plus dynamiques, les analystes de la Cnuced anticipent un retournement de tendance au dernier trimestre 2023.

Sur l’ensemble de l’année, les échanges de marchandises devraient se contracter de 2000 milliards de dollars (Md USD), accusant une baisse de 8 % par rapport à 2022 tandis que les flux de services augmenteront de 500 Md USD (+ 7 %). « Même si la valeur des biens échangés a diminué en 2023, la tendance légèrement positive du volume du commerce international suggère une bonne résistance de la demande mondiale de produits importés », souligne la Cnuced.

La croissance des échanges de services atteint un plateau

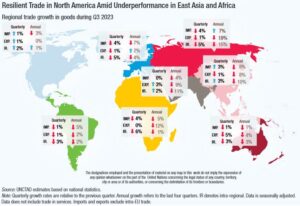

Au troisième trimestre, seuls les Etats-Unis n’ont pas vu baisser leurs importations et/ou leurs exportations de biens. Malgré les sanctions, la Russie a enregistré une croissance annuelle positive de ses importations (+ 10 %), tandis que les exportations du Brésil, de l’Afrique du Sud et de l’Union européenne ont légèrement augmenté sur la même période, des respectivement 2 %, 1 % et 2 %.

Du côté des services, si leurs flux ont augmenté dans la plupart des économies entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023, leur croissance a nettement ralenti au cours du second semestre 2023, signe que les échanges sont en train d’atteindre un plateau. Après la frénésie d’achats de services qui a suivi la sortie de la crise sanitaire (voyages, divertissements…), la guerre en Ukraine et l’inflation qu’elle a déclenchée ont tari la consommation des ménages.

Les pays en développement aux premières loges

Le récent déclin du commerce mondial a été bien plus marqué dans les pays en développement. Sur une base annuelle, les importations et les exportations de ces pays ont en moyenne reculé de respectivement 6 % et 7 % (contre – 4 % et – 1 % pour les pays développés). Stables au troisième trimestre, les échanges Sud-Sud devraient plonger de 8 % sur l’ensemble de l’année.

Dans l’ensemble, aucune région n’a enregistré de hausse de ses échanges que ce soit à l’import ou à l’export. Le commerce intrarégional en Afrique, en Europe et dans la région formée par la Russie et l’Asie centrale s’est affaibli. Du reste, alors que la crise sanitaire avait remis en cause les bases de la mondialisation, la Cnuced ne constate pas de tendance massive à la relocalisation ou à la délocalisation.

Le friendshoring, nouveau credo du commerce international

Toutefois, la géographie du commerce mondial semble se redessiner en fonction des choix politiques des pays sur la scène internationale : les relations commerciales bilatérales s’intensifient entre les pays ayant affirmé les mêmes choix géopolitiques sur la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et la réduction des risques dans les relations sino-américaines.

Ces facteurs influencent également la dynamique de pays qui ne sont pas directement concernés ne serait-ce que via l’inflation. En parallèle, les économies ont tendance à moins diversifier leurs partenaires commerciaux, note la Cnuced qui a calculé la dépendance commerciale entre pays (le ratio de leur commerce bilatéral sur le commerce total de l’économie dépendante). Ainsi, la dépendance de l’Ukraine à l’Union européenne a augmenté de 10 % et celle de la Russie à la Chine de 8 %.

Bref, si la crise sanitaire et les multiples tensions géopolitiques ne sont pas venues à bout de la mondialisation cette dernière est tout de même en train de sérieusement se reconfigurer.

Sophie Creusillet